网友热议:亚洲一产区和二产区的区别究竟在哪里,影响有多大?

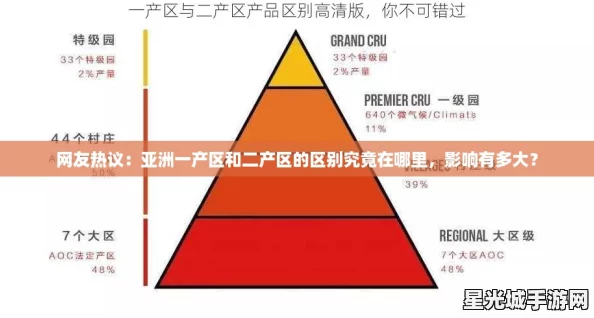

亚洲一产区与二产区的基本概念

亚洲作为一个多元化的大陆,拥有丰富的自然资源和广泛的农业生产区域。根据地理、气候、土壤等因素,亚洲可以划分为多个农产品生产区域,其中一产区和二产区是最常被提及的两个类别。一产区通常指的是那些具备优越自然条件、技术水平高且经济效益显著的地区,这些地方往往能够提供高质量、高附加值的农产品。而二产区则相对而言,其自然条件较差或发展程度不够成熟,但仍然在一定程度上满足了市场需求。

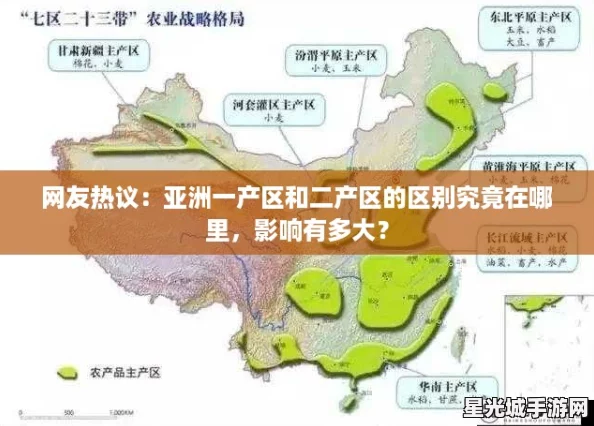

自然环境与资源禀赋

影响一产区和二产区的重要因素之一便是自然环境。在水源充足、土壤肥沃以及气候适宜的一产区域,如中国东南沿海、日本本州岛等地,作物生长周期短、生长速度快。这种得天独厚的条件使得这些地区能大规模种植稻米、小麦、水果等重要粮食作物,并实现机械化、大规模生产。

相比之下,许多位于内陆或干旱地区的发展中国家如印度西部某些省份,则属于典型的二产区域。虽然这些地方也有其特定优势,比如某些耐旱植物品种,但整体上由于缺乏灌溉设施和现代农业技术,使得单位面积上的收成远低于一产业。因此,自然环境直接决定了各个地区在全球供应链中的位置,也影响着它们所能参与到国际贸易中的商品类型。

技术水平与管理模式

除了自然条件外,一体化农业科技的发展也是区别这两类区域的重要指标。一产业通常会引入先进设备及科学管理方法,例如精准施肥、病虫害监测系统,以及智能温室控制等。这不仅提高了劳动效率,还有效降低了成本,从而提升了竞争力。例如,中国一些发达省份通过应用无人机进行喷洒农药,大幅度减少人力投入,同时确保作物健康成长。

反观部分处于发展阶段或者政策支持不足的一产业,由于缺乏资金投入和技术培训,其传统耕作方式依旧占据主导地位。这导致他们无法充分利用土地潜力,即使是在丰饶季节,也难以获得可观收益。此外,在市场营销方面,一产业更容易建立品牌形象,通过标准化流程来保证产品质量,而这一点对于很多二产业来说却是一项艰巨任务。

经济效益与社会影响

从经济角度来看,一產區因其高效益、高回报率吸引大量投资,不仅促进当地就业,还带动相关服务业的发展。例如,在泰国北部的大米生产基地,当地政府通过补贴政策鼓励小农户合作社形成集约经营,提高单个家庭收入。同时,这样做还增强了社区凝聚力,让更多的人愿意留在农村生活,实现乡村振兴目标。

然而,对于许多处于边缘状态或面临转型压力的二産區来说,它们经常遭遇“贫困陷阱”。由于基础设施薄弱,加之教育水平普遍偏低,当地居民很难跳出传统农业模式,从而限制了个人及家庭收入增长。这样的局面不仅造成社会的不平衡,更可能导致人口流失,加剧城市与乡村之间发展的鸿沟。因此,各国政府需要制定针对性的扶持政策,以帮助这些地区逐步向更高层次迈进,实现可持续发展目标。

市场需求变化对两类区域影响深远

随着消费者口味日趋多样化,对食品安全性、有机认证以及绿色环保理念越来越重视,这无疑给不同类型生产者提出新的挑战。一產區凭借其良好的声誉,可以迅速调整策略,引入新鲜元素以迎合市场趋势。然而,对于大多数处于劣势的位置,如一些非洲国家或东南亚部分国家,他们可能因为信息闭塞或者缺乏创新能力而错失商机,因此必须加强自身的信息获取渠道,与时俱进才能保持竞争活力。

例如,有研究表明,中国近年来开始注重生态友好型农业实践,以应对国内外日渐严苛的新规要求。在这种背景下,那些已经掌握现代科技并积极响应市场变化的一產業,无疑将受益匪浅。而对于尚未完全融入全球价值链体系的小规模农户而言,他们亟需找到切实可行的方法来提升自己的议价能力,否则只能沦为价格波动中的牺牲品,被迫接受不利交易条款,从而进一步削弱自身实力。

政策支持:推动转变的重要力量

为了缩小一産與二産間存在差距,各国政府都采取了一系列措施,包括财政补贴、税收优惠以及贷款便利等等。有鉴于此,不少成功案例显示,只要给予必要支持,就能够激发起广大农村居民自主创业热情,为整个行业注入新动力。例如,新加坡通过设立专项基金,用以资助年轻人投身智慧农业领域,使得原本停滞不前的小镇焕发生机;同时,该国还致力打造全方位、多层次的人才培养机制,为未来打下坚实基础。

当然,仅靠中央政府力量是不够,需要地方行政部门结合实际情况制定具体实施方案,将宏观战略落实到微观操作中去。从基层组织建设,到推广先进经验,再到完善配套设施,每一步都是至关重要。如果没有强有力的平台支撑,那么即便再优秀的人才也难以发挥作用。因此,加强各级机构间协同合作,是实现真正意义上的跨越式发展的关键所在。